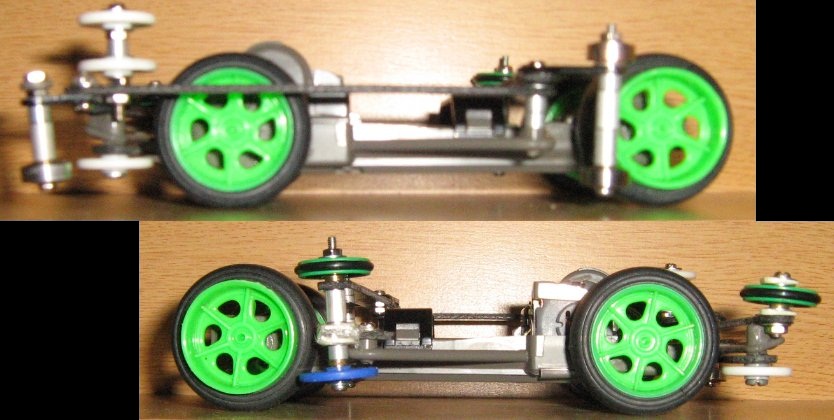

初代FMシャーシ(1990年発売)を2011年、少しイジってJCJC by tw Web公開日:2011. 1.18火

| |

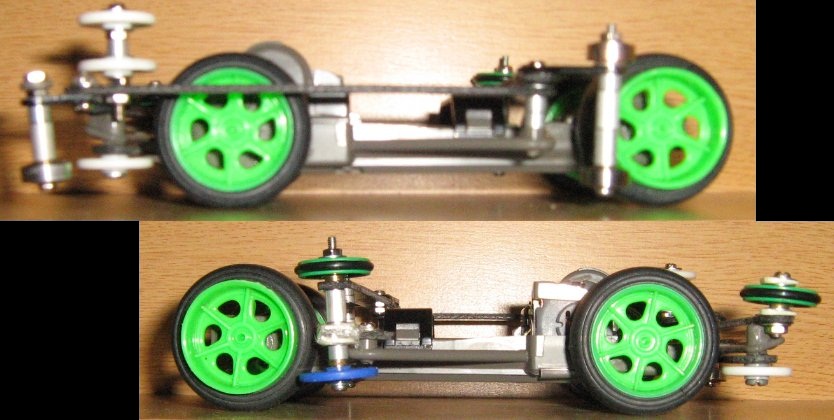

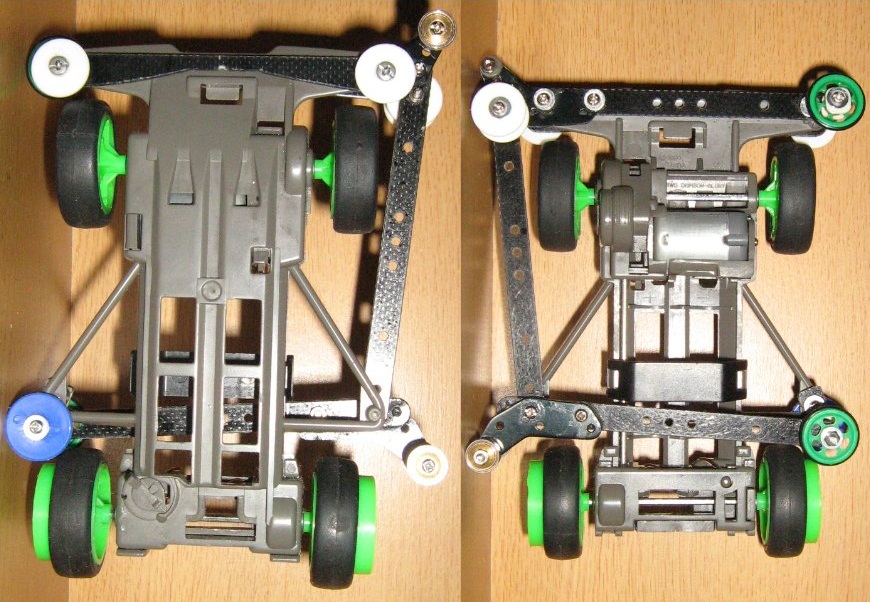

左フロントの白い2段ローラーはスタビで、

ナットでぎゅうぎゅうに締め着けて

回転できない様にしてある。

田宮公式レギュ的には、ローラーを

ニッパーで切って円形ではなくし、

接着してけおば車検は通ると思う。

フロント・バンパー下側の白いローラーは

以前に着けていた今ではダミーで、

スペーサーの役割しか果たしてはいない。

車体右側ローラーは、

フロントはダウンスラスト、

リヤはアッパースラストにし、

レーンチェンジャーの

飛び出し防止に多大に寄与している。

ただし、LC以外の左周コーナーで

減速してしまう大きなデメリットがある。

角度調整板がプラ板製なのでレギュ違反

だと言われると思うが、公式に出るには

FRPプレートを切って削って作れば良い。 |

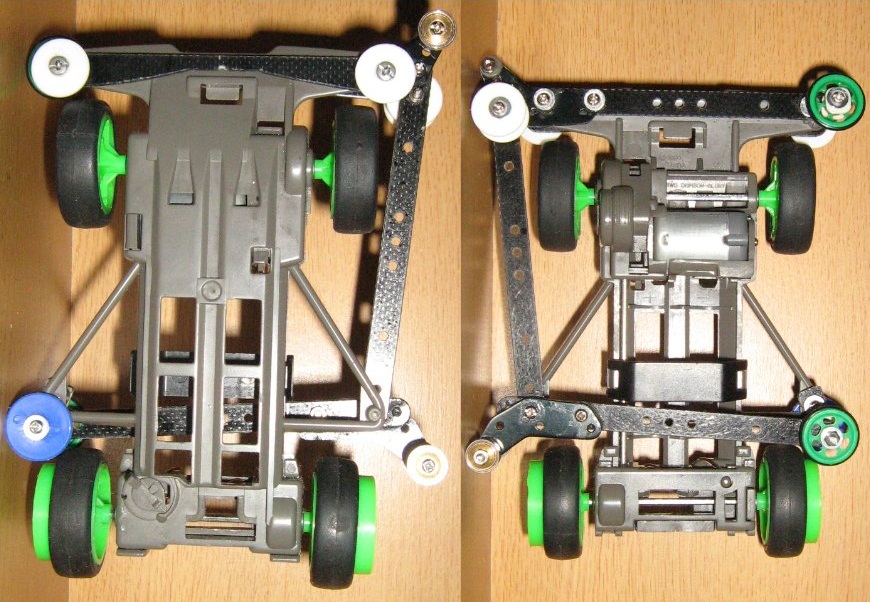

1990年秋頃、公式に発売された初代フロント・モーター ミッドシップ シャーシ。 マシンは「クリムゾン グローリー」。

当時のミニ四駆事情は、車体前後重心位置をとにかく前へ、フロントバンパーにウエイトを乗せるなぞ常套手段で、

スロープ・ジャンプ後の着地を早く、5レーンのレーンチェンジャーをノーズアップせずに通過するのが最重要目的と云っても過言ではなかった。

そこでのフロントモーターマシンの公式登場なのだが…、モーターと"前輪"ドライブシャフトには

無意味な長い距離(クリアランス)が在り、レーシングマシンとして前方重心へ開発が攻められたシャーシではなかった。

よってホイールベースも若干長く、クイックな左右転換が特別得意と云えるシャーシではなかったと思う。

一般的なミニ四駆は、後輪を軸にし、前輪を横方向へ滑らせる事でコーナリングしている様で、

プロペラシャフト経由で後輪(トラクションをかける)を駆動していたのはFMでは力学的に効率的ではなかったかもしれない。

プロペラシャフトをボールベアリングで保持していればもっと速かったかもしれない。

尚、FMシャーシの利点として、上下回転式レーンチェンジャーでは、同じ車速でも、リヤ・ミッドシップモーター車よりもクリヤ率が高かった。

(筆者が2000年末に実証テスト済み。)

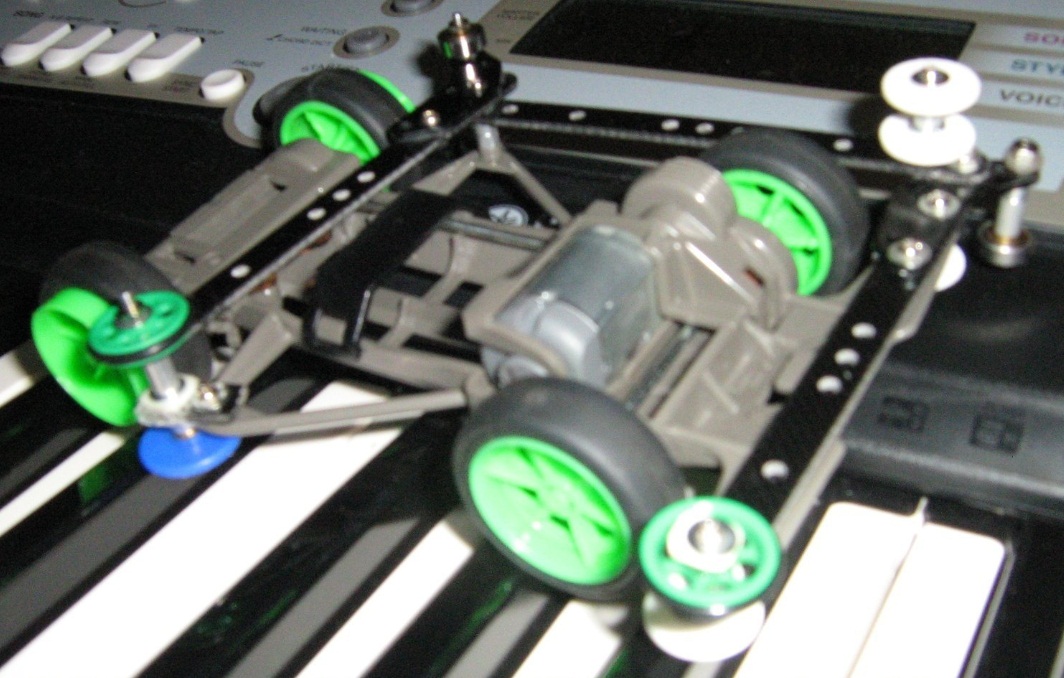

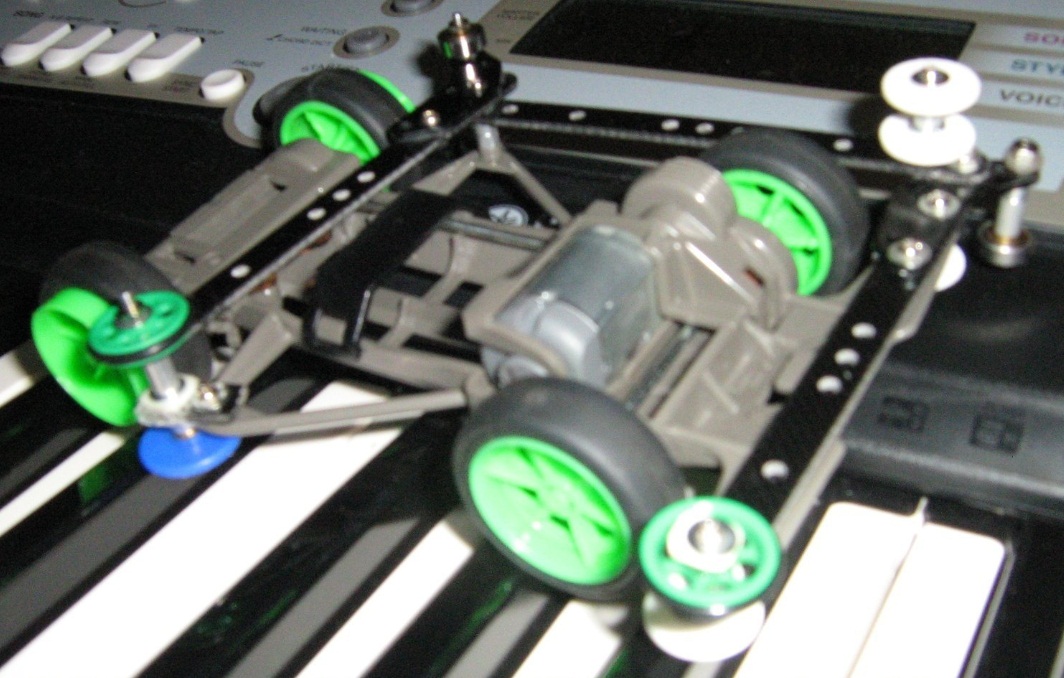

JCJC(ジャパンカップ・ジュニア・サーキット)は基本・右周りの様なので、

右周り用に、今回のマシン・セッティングでは車体中央線からローラーを左を外へ伸ばし、右を狭くした。これによって走行距離を短縮できる。

モーターは、ハイパーミニが老化しておるので、アトミック チューンへ交換。(諸事情により馴らし無しで10年前のモーター。)

ギア比は、4.2:1(であったと思う。赤のカウンターとベージュのスパーだ。馴らし無し)。

4輪のドライブシャフト軸受けは六角ベアリングだが、年数が経ち「がたがた」となっている。ちょっとしたサス・マシンの様だ。

ローラーは、ノーマル(フロント白14mm、サイド青16mm)では、遠心力に耐えられず、

レーンチェンシャー後の最終コーナーで、外側のローラーがフェンスに乗り架かり、ストレートに戻って地面に着地する、と云った状態であったので、

完全に空転して、タイムは 5.59秒。お話にならない。最終コーナーを"走っていない"のだから。

そこで上の写真の通り改造を行った。JCJC計測、4.45秒。 これは12、3才の時のタイムじゃあないか…。

此れ程のLCでのくっつき感じだと、モーターと電池の強化で後−0.8秒は行けるかもしれない。

だが診るとシャーシの所々が割れている。これでは馴らし等の問題ではない。

モーターの強化や、バッテリーの育て方等、あと1秒速くするにはやれる事は盛り沢山だが、

ローラーのスラスト角の最適化や、ターミナルを磨くのも面倒だし、そもそも大昔のシャーシなので途中で破損の危険性が高い。

JCJC 3秒を切る事が無理っぽいので、初代FMシャーシは此処で諦め、押入れ行きに確定。 次の作業はVSやMSシャーシだ。

尚、コーナリング・ベアリング・ローラーは、ジッポーオイルやブレーキクリーナーによる脱脂ではなく、

ローラーへ自転車用のオイルスプレーをかけただけの物である。

其の理由は、"完全脱脂"すると毎回の"保存作業"が面倒なので、

公式に出る予定の無い筆者には"早い安い簡単"がモットーであるからである。

(このページの最新更新日: 2011. 1.18火)

[Site TOP] [フェンスカー・ミニ四駆の部屋]